文字、圖片:國立海洋科技博物館-工務機電組/林谷屏 主任

世所皆知,效力於西班牙王國的斐迪南‧德‧麥哲倫(Fernando de Magallanes) 是環球航海的第一人,也是「往西橫越太平洋」的第一人,因為季節風的因素, 在赤道附近的風都是由東往西吹的,要經原路返航因逆流逆風而不可能,只有向 西穿過印度洋、大西洋回到美洲,人類當時也只能探索太平洋有限的區域,因此 大約兩百年後庫克船長才發現澳洲和夏威夷,問題來了,歷史上是誰第一個「往東橫越太平洋」的呢?。答案是西班牙神父兼探險家安德烈斯‧德‧烏達內塔(Andres de Urdaneta),他不但是繼麥哲倫之後環繞地球成功的第二人,同時也是往東航行橫越太平洋的第一人。

烏達內塔從菲律賓出發往北航行,到達北緯36度左右,找到了往東吹的季 風,然後一路回到西班牙殖民地墨西哥的阿卡普爾科(Acapulco)。加上麥哲倫 發現的往西航線,他成功繞行一圈太平洋,自此之後西班牙在亞洲以菲律賓為據 點,開闢了「塞維爾(西班牙)—阿卡普爾科(墨西哥)—馬尼拉(菲律賓)—中國閩粵口岸」商貿航線,所帶回來中國的絲綢和明代瓷器,讓船隊發了一筆不 小的財富。對中國來說,這條東向的太平洋通道,也是與拉美聯繫的第二條管道。 這條航道有一個鼎鼎有名的稱號,稱為「太平洋絲綢之路」,也稱為馬尼拉大帆船貿易(Acapulco-Manila Trading Galleon)」。

借助這條航道,以絲綢為主的中國商品源源不斷地經由馬尼拉運往墨西哥, 行銷於拉美各地並遠銷至歐洲,從而開啟了太平洋東西兩岸雙向經濟和文化交流, 形成了中國與拉美文化交流的第一個高潮。於是,中國古代通往西方的傳統「絲 綢之路」轉移到太平洋上,形成了太平洋上的「絲綢之路」。太平洋絲綢之路是 歷史上古老絲綢之路的延伸,它的規模和影響則是當年穿越茫茫大漠的駱駝商隊 所無可比擬的。絲綢、瓷器等中國貨一船又一船,一年又一年,絡繹不絕運往美 洲,美洲用甚麼作為交換,運回中國呢?大自然似乎為解決這個難題做了巧妙的 安排,大洋彼岸發現了大批蘊藏豐富的銀礦。美洲生產銀子的相當一部分,由大 帆船運往馬尼拉或經歐洲運往東亞,用來償付購買中國和其他亞洲國家的各種貨 物。因此,所謂馬尼拉大帆船貿易,其主要特徵就是絲綢從中國源源流向美洲, 而白銀則從美洲源源流向中國。故而也被稱之為「絲銀貿易(Ruta de la Plata)」。

當然,這一切都要歸功於,烏達內塔神父的非凡勇氣,在無動力船的時代, 帆船能倚靠的就是季風與六分儀,以及船長的統御能力,烏達內塔除了航海貢獻 外,在菲律賓的傳教推廣也有不可抹滅的貢獻,菲律賓宿霧市著名的聖嬰聖殿就 是由烏達內塔神父在 1565 年 4 月 28 日創建,西班牙與菲律賓都曾經為這位航海 家發行郵票。

▲西班牙發行的紀念郵票(1508-1568)

▲菲律賓發行的紀念郵票(右圖是500歲生辰紀念)

隨著工業革命與科技進展,動力船、雷達、導航設備的出現讓航海更為容易, 而巴拿馬運河的出現也改變了航運的起終點。一般而言,航海員根據各航區不同 季節的風、流、浪、霧、冰等情況,都通過長期航行的觀察形成較習慣航線,在 習慣航線基礎上,經過歸納總結,並由航路指南、圖書推薦給航海員的航線,稱 為推薦航線。近海「推薦航線」很多被印在相應的海圖上。在這種航線上航行可 利用易於識別的島嶼、礁群、導航設施掌握船位,避免擱淺或觸礁。

然而人類的冒險進取心是不會停止的,當航海進步到航空,1931年美國飛行員克萊德‧潘伯恩和休‧赫恩頓駕駛維多爾小姐號(Miss Veedol),成為歷史上第一架不著陸飛越太平洋的飛機。這趟創紀錄的旅程從日本青森縣三澤的淋代 海岸起飛後,持續地飛行了41個小時,在10月5日以抵達美國華盛頓州中部城鎮韋納奇。潘伯恩和赫恩頓也因為完成該次飛行,而得到當年的哈蒙獎盃,同時表彰了這項當年航空界最大的成就。航空器的出現,終於讓亞洲與美洲之間的聯繫更加密切與頻繁,這樣看來,烏達內塔的航海故事應該告一段落,事實卻不是這樣。

打開搜尋網站,不時可以看見「泳渡太平洋」、「駕船開越太平洋」的各種壯舉,例如102年10月23日,32歲台灣人林鼎修,與29歲香港籍妻子徐宇颺,去年10月起駕著買來的舊帆船,從舊金山港口出發,經1年多的航行,當天下午抵達基隆碧砂漁港,完成「西渡太平洋」壯舉。另外,1992年3月10日到8月27日,著名的「不老船長」劉寧生搭乘「福龍號」帆船從美國舊金山灣區出發,經過洛杉磯、長堤、聖地牙哥、夏威夷,航行1萬3千多公里,順利「西渡太平洋」踏上台灣土地;2008年,劉寧生複製出明代外海戰船趕繒船「太平公主號」,乃是一艘仿明代戰船而製造的木製帆船,太平公主號由香港開始出發, 過基隆,沿途經過日本琉球那霸市、橫濱市。東渡太平洋航行到舊金山,最後抵達聖地牙哥。亦是台灣史上第二艘風帆無動力木製戰船橫渡太平洋的船隻(挑戰環球失敗被撞沈則是後話。)

即使在科技發達的現在,弄齊現代化裝備向茫茫大海挑戰也都還是拿命在賭。 但是在逾半世紀前,1955年3月31日,曾經有5位台籍船長(周傳鈞、種玉麟、陳家琳、徐家政、胡露奇等五人)加上一位老美外交官(美國駐台副領事麥克文),駕駛中式古老木製帆船,無任何先進裝備,從基隆港出發,經過114 天,1955年8月8日成功東渡太平洋抵達舊金山,當年六位勇士的壯舉曾造成轟動,在舊金山港區29號碼頭,豎立一座紀念碑,簡略記載木造船及船員橫渡太平洋的經過,編入舊金山海洋活動歷史中的一環。

這艘帆船的名字叫做「自由中國號」,下一回我們會全面回顧它的故事。

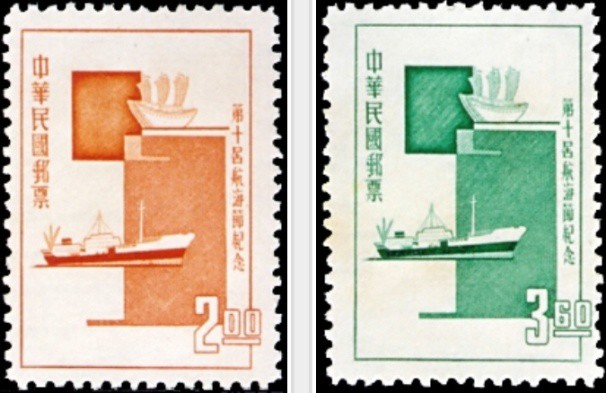

因為「自由中國號」的創舉,航海界於是提議將鄭和下西洋之日,即國曆7月11日,訂為中華民國之「航海節」。郵局曾經在第10屆航海節與第30屆航海節各發行紀念郵票一套,分別是民國53年7月11日「紀96第10屆航海節紀念郵票」與民國73年7月11日「紀200第30屆航海節紀念郵票」。

紀96的官方說法是:「民國53年7月11日為我國第10屆航海節,發行紀念郵票,以誌紀念。按第一屆航海節係於民國44年7月11日舉行,因是日為明代三保太監鄭和7次出航遠洋中之第1次出航550週年紀念日。郵票圖案以鄭和下西洋時所用寶船及現代之海輪為題材,表示我國海運歷史之悠久與發展現代航海事業之重要。」

▲紀96第10屆航海節紀念郵票

紀200的官方說法是:「民國73年7月11日為我國第30屆航海節,印製紀念郵票1組於是日發行。圖案係以我國現代大貨櫃輪及油輪為主題。」

▲紀200第30屆航海節紀念郵票

(下期待續......)

|