2018年9月的燕子颱風侵襲日本,在各地造成嚴重的災情,關西機場甚至橋毀水淹,讓世人見識到這個號稱25年來侵日最強颱的威力。然而近年來像是這樣強烈的颱風似乎屢見不鮮,新聞媒體上幾乎每年都會聽到「超級颱風」或「超級颶風」這樣的詞彙出現。到底什麼是颱風或颶風?它們是怎麼形成的?近幾年的颱風跟以前有什麼不一樣嗎?這些差異跟全球暖化或氣候變遷又有什麼關係?在這天災頻仍的年代,你更應該好好認識颱風!

颱風的生成與測量

所謂的颱風(Typhoon)是一種強烈的熱帶氣旋,與北大西洋所稱的颶風(Harricane)其實是相同的大氣現象,只是在不同地區命名不一樣而已,在北太平洋西部稱為颱風,在北大西洋、北太平洋中部及東部則稱為颶風。以台灣附近來說,颱風主要生成地區在西北太平洋及南海的熱帶海面,通常會往西、向北移動。颱風要能夠成形,首先海溫要在攝氏26度以上,因為颱風發展所需的能量完全是依賴水汽蒸發帶到大氣中的潛熱而來,水溫不夠造成潛熱供應不足的情況下,就不會有颱風。然而最炎熱的赤道海面也不會產生颱風,起碼要距離赤道5度以上,才能產生足夠的科氏力,也就是因為地球自轉所造成的偏向力,讓周圍大氣中的空氣在壓力差的驅動下不斷向低氣壓中心移動,最終形成氣旋。

颱風的強度是依照「近中心最大平均風速」來劃分,不同國家的氣象機構有不同標準,台灣中央氣象局把颱風劃分為「輕度颱風」、「中度颱風」與「強烈颱風」3種強度。除了強度之外,風速的算法也是各有不同,我們在台灣新聞裡聽到的「平均風速」指的乃是「10分鐘平均風速」,所測得的數字會比美國國家颶風中心的「1分鐘平均風速」較低。

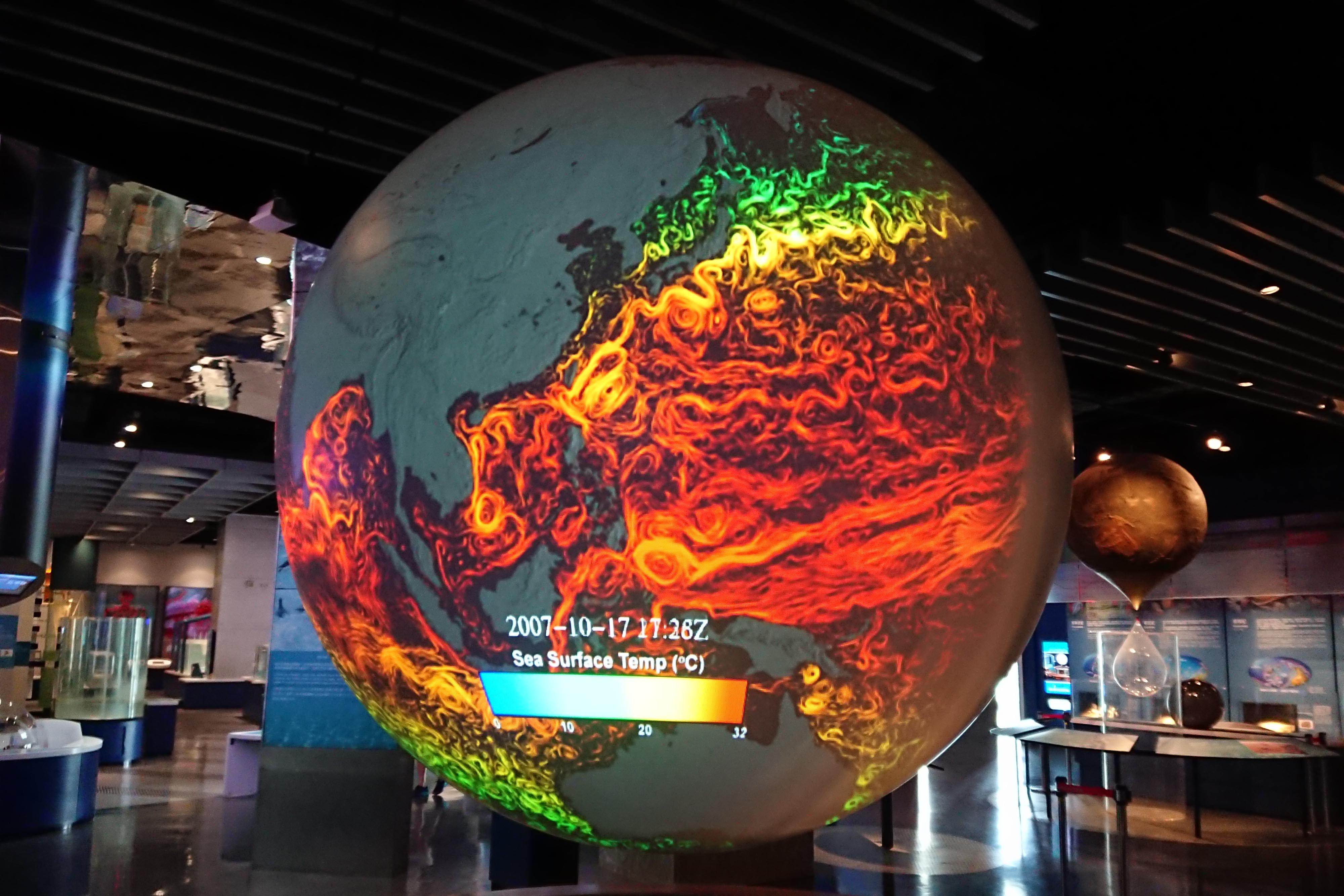

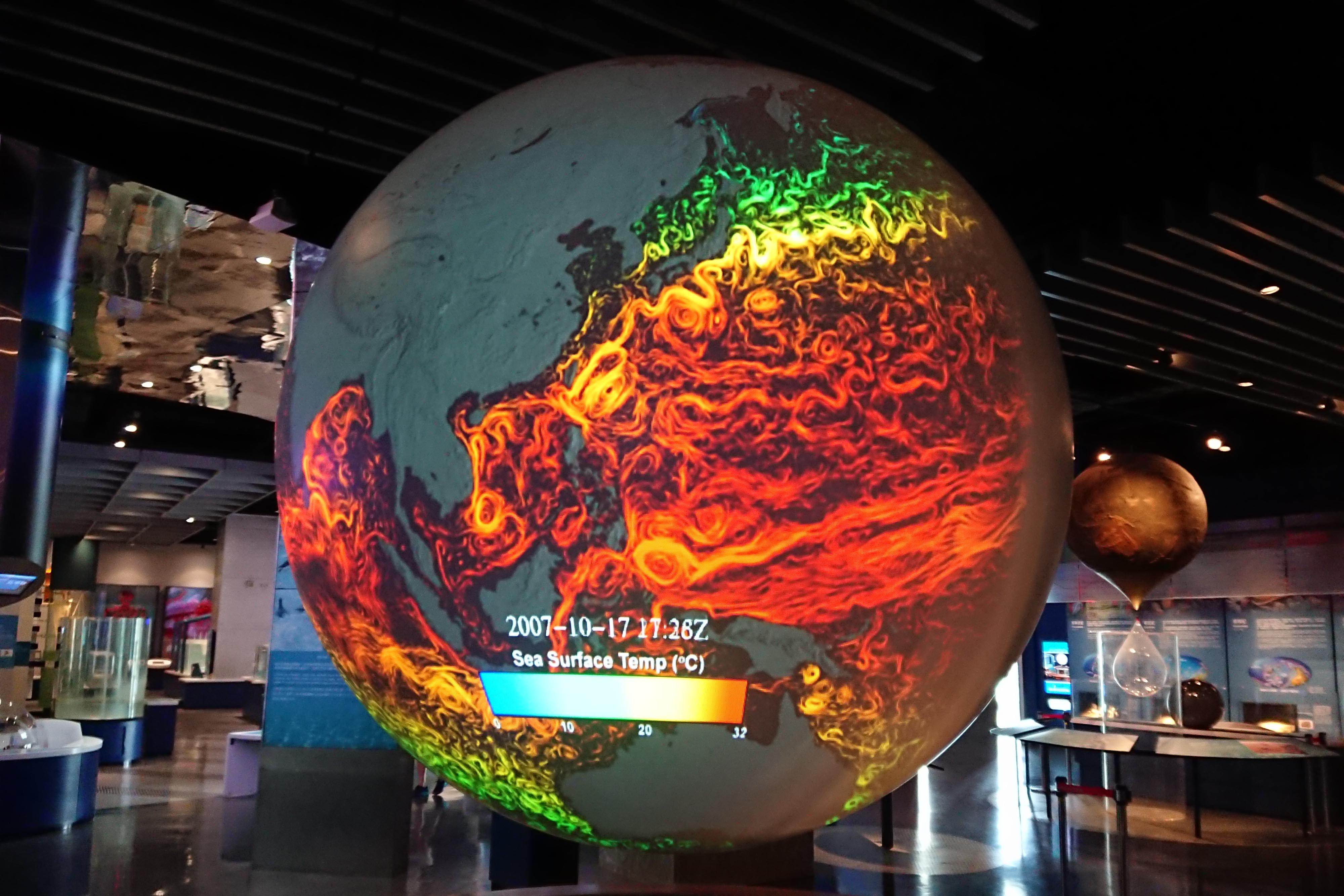

雖然颱風和颶風一般被視為天災,其實它也帶來一些好處,颱風除了可以帶給各地雨水,它也跟洋流一樣,肩負著讓地球不同地區熱量平衡的任務。颱風的生成需要耗費大量的熱能,因此可以將低緯度地區多餘的熱量輸送到較高緯度地區,如果沒有颱風和洋流,地球的低緯度地區會越變越熱,而高緯度地區則會越變越冷,地球也就比較沒有那麼適於人居了。

氣候變遷與颱風

最近幾年,氣候變遷的議題已經成為全球共同關心的公共事務,而隨著媒體大篇幅報導各種氣候異象,也讓全球暖化、氣候變遷與天災頻仍之間被緊緊繫在一起。尤其這幾年的颱風似乎越來越多、越來越強,造成無數生命財產的損失,不少科學家直指這就是暖化惹的禍。根據前面的說法,颱風需要高水溫的環境,因此暖化造成颱風變多、變強也就很容易理解。然而也有科學家有不同的看法,他們認為從統計數據來看,近年的颱風數目並沒有增加,這也許是因為海水溫度一旦過高,反而讓氣流的上下層分層結構比較穩定,導致颱風不易生成,但是一旦生成的話就很容易成為所謂的「超級颱風」,不可不慎。

氣候變遷除了會影響颱風的強度,也會影響生成地點。一般來說,每隔若干年赤道地區東風就會減弱,溫暖的海水會東移至太平洋東岸,這就是所謂的「聖嬰現象」,然而隨著全球氣溫的不穩定,大氣環流的分布改變,傳統的規律逐漸被打破,海科館蘇蜂鈞博士表示:「氣候變遷之後,地球的環境已經跟以前不太一樣,以往的聖嬰現象多以4~7年為一個週期,但是現在發現聖嬰改變了,以往的規律與預測越來越失去效用了。」而這種暖水東移的現象一增加,也會讓颱風生成的地點變得比較偏東,致使颱風來到西太平洋海岸的路徑變長,除了可能導致強度進一步增加,行進路線也越加難測。這可以說是大自然給人類的警訊,若是再放任暖化加劇,未來的颱風或許會令我們蒙受更大的損失。

<BOX>台灣颱風強度分級表

|

颱風強度

|

颱風近中心附近最大風速

|

|

時公里(km/hr)

|

秒公尺(m/s)

|

時海里(kts)

|

相當蒲福風級

|

|

輕度颱風

|

62 – 117

|

17.2 – 32.6

|

34 – 63

|

8 – 11

|

|

中度颱風

|

118 – 183

|

32.7 – 50.9

|

64 – 99

|

12 – 15

|

|

強烈颱風

|

184以上

|

51.0以上

|

100以上

|

16以上

|

資料來源:中央氣象局

|